本日のブログでは、前回に引き続き起立性調節障害(OD)について、栄養面を中心に親御さんが出来ることをお話していきます。

起立性調節障害のサインを見逃さない

「朝起きられない」「学校に行こうとすると体調が悪くなる」—。こうした不調を抱えるお子さんの中に、「起立性調節障害(OD)」の患者さんが多くいらっしゃいます。

中高生の約1割に見られるとされるこの疾患は、自律神経のバランスが崩れることで、立ち上がったときに脳への血流が一時的に低下し、様々な症状を引き起こします。単なる「なまけ」や「気合の問題」ではなく、体のメカニズムに原因があることを理解することが大切です。

以下の項目のうち、3つ以上に当てはまる場合、起立性調節障害の疑いがあります。

- 立ちくらみやめまいを起こしやすい

- 立ち上がった時、立っている時に気持ちが悪くなる、失神する

- 入浴時または嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる

- 少し動くだけで動悸や息切れがする

- 朝なかなか起きられず、午前中は調子が悪い

- 顔色が悪い(青白い)

- 食欲がない

- 頭痛がある

- 腹痛がある

- 体がだるい、疲れやすい

- 乗り物に酔いやすい

心臓や腎臓などに原因となる病気がない場合は、「起立試験」で自律神経の働きを調べることがあります。これは、安静時と立ち上がった後の血圧や心拍数の変化を測定するもので、立ち上がり後の血圧回復に時間がかかる場合に起立性調節障害が疑われます。

起立性調節障害(OD)の4つのタイプ

起立性調節障害には、起立直後性低血圧、体位性頻脈症候群、遷延性起立性低血圧、血管迷走神経失神という4つのサブタイプがあります。

1. 起立直後性低血圧

- どんな病気? 立ち上がった直後(通常3分以内)に、血圧が急激に下がる病気です。

- 症状は? 立ちくらみ、めまい、ふらつきなどが起こります。ひどいと失神することもあります。

- 原因は? 自律神経の調節がうまくいかず、立ち上がった時に血液が下半身にたまってしまい、脳への血流が一時的に不足するために起こります。

2. 体位性頻脈症候群(POTS:Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome)

- どんな病気? 立ち上がった時に、血圧は大きく下がらないものの、心拍数が異常に増加する病気です。

- 症状は? 立ちくらみ、めまい、動悸、倦怠感、頭痛など、様々な症状が出ます。

- 原因は? まだはっきりとはわかっていませんが、自律神経系の異常が関わっていると考えられています。

3. 遷延性起立性低血圧

- どんな病気? 立ち上がってから数分後(3~10分程度)に、徐々に血圧が下がってくる病気です。

- 症状は? 立ちくらみ、めまい、ふらつき、倦怠感などが徐々に強くなり、ひどいと失神することもあります。

- 原因は? 起立直後性低血圧と同様に、自律神経の調節異常が関与していると考えられています。

4. 血管迷走神経失神

- どんな病気? ストレス、痛み、感情的な刺激など、様々なきっかけで自律神経が過剰に反応し、心拍数や血圧が急激に低下して一時的に意識を失う病気です。

- 症状は? 失神する前に、吐き気、冷や汗、顔面蒼白、めまいなどの前兆があることが多いです。意識は比較的すぐに回復します。

- 原因は? 迷走神経という神経が過剰に刺激されることで起こります。

これらの病気は、立ち上がった時の症状という点で共通していますが、血圧や心拍数の変化のパターン、症状の現れるタイミング、原因などが異なります。

症状の程度は様々で、日常生活に支障がなければ軽症、週に数回学校に行けない場合は中等症、全く学校に行けない場合は重症とされます。

思春期に多い理由と自律神経の未熟さ

起立性調節障害が思春期の子どもに多く見られるのは、この時期が体の成長に自律神経の発達が追いつきにくい「二次性徴期」にあたるためと考えられています。

通常、立ち上がると重力で血液が下半身に溜まりやすくなりますが、健康な体であれば自律神経の働きで瞬時に下肢の血管が収縮し、心拍数を上げて脳への血流を維持しようとします。

しかし、起立性調節障害ではこの調節がうまくいかず、血圧が十分に保てなかったり、心拍数が異常に増加したりします。

起立後の低血圧から回復までに時間がかかる場合は、水分や塩分を多めに摂って循環血液量を増やしたり、心筋機能を高めるコエンザイムQ10のサプリメントを摂取されることをおすすめしています。(前回のブログでも起立性調節障害の児童には水分をあまりとらない児童が多いことがわかっていることを書きました。)

栄養不足が潜んでいる可能性

起立性調節障害の子どもたちの背景には、栄養不足が関与しているケースが多いことが指摘されています。

特に、体の成長に多くの栄養が必要となる思春期に、適切な栄養が摂取できていないことが不調につながっている可能性があります。

現代の食生活では、加工食品や外食が増え、自然な食材からのバランスの取れた栄養摂取が難しくなっていることも影響していると考えられます。栄養失調は昔の話と思われる方も多いかもしれませんが、現代は量は足りていても必要な栄養が満たされていない、新型栄養失調の人が多いといわれています。

実際に起立性調節障害の子供にはたんぱく質やビタミンB群、鉄、亜鉛が不足がちであるといわれている小児科医もおられます。

タンパク質:

タンパク質: 体のあらゆる細胞の材料となるタンパク質は、健全な人も含め最も不足しやすい栄養素ですが、成長期には特に重要です。

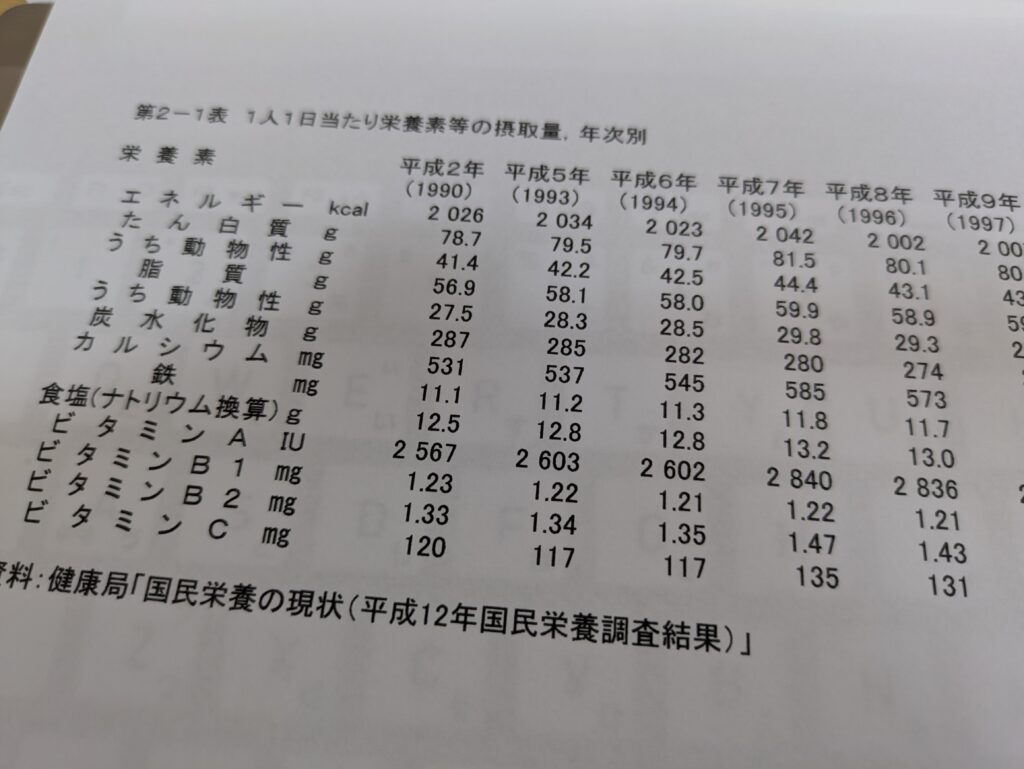

例えば、運動部に入っている女子中学生(下記の表では12~17歳女性、Ⅲ)の場合は30代男性と同程度のカロリーが必要だといわれています。

不足すると、体の機能が十分に発揮されず、倦怠感などにつながります。肉、魚、卵、大豆製品などを積極的に摂ることが推奨されます。

下記のブログはたんぱく質不足について詳しく書いています。こちらもぜひご覧ください。

ビタミンB群:

ビタミンB群: エネルギー代謝に不可欠な栄養素で、不足すると細胞がエネルギーを効率よく使えなくなり、疲れやすさや朝起きられないといった症状を引き起こします。

炭水化物の代謝にはビタミンB1,脂質の代謝にはビタミンB2,たんぱく質の代謝にはビタミンB6が必要です。

ビタミンB群は肉類、魚類、穀物、野菜などに含まれていますが不足がちな人が多くみられます。

鉄:

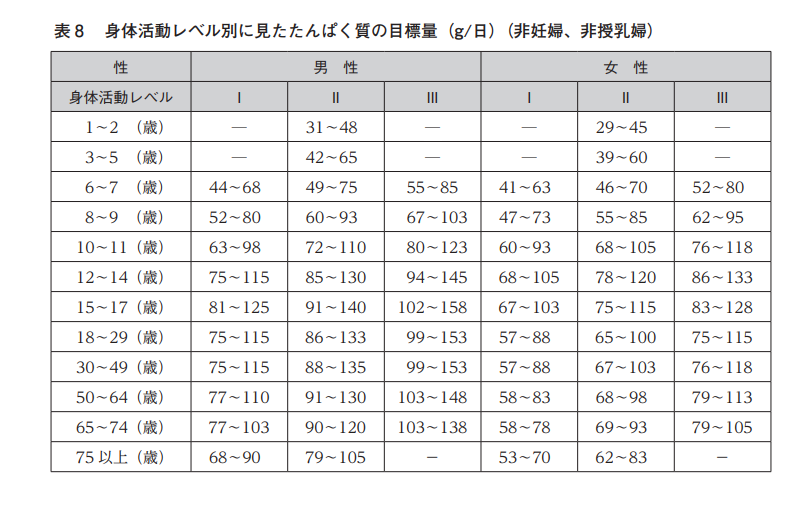

鉄:人の体には大きく分けて4か所に鉄があります。

- 組織鉄:筋肉などの細胞内に存在

- 赤血球鉄:赤血球のヘモグロビンの構成要素として酸素を運搬

- 血清鉄:血液中に存在

- 貯蔵鉄:肝臓や筋肉中に貯蔵

とくに鉄は体内で酸素を運搬する重要なミネラルです。酸素運搬は生命維持に直結するため、鉄は最優先に赤血球に供給されます。鉄が不足すると、全身への酸素供給が滞り、めまい、動悸、息切れ、倦怠感などの症状が出やすくなります。特に月経のある女性は鉄不足になりやすいため注意が必要です。

起立性調節障害の人には体内の貯蔵鉄の指標となるフェリチン値が低いケースが多く見られます。貯蔵鉄が足りない状態では全身の倦怠感、めまい、耳鳴り、動悸、息切れ、氷食症(無性に氷を食べたくなる)、舌炎、口内炎、スプーン爪(爪の反り返り)などの症状がで、貯蔵鉄が底をつくと、脳内の神経伝達物質が十分に作られなくなるために、メンタル不調を招くことにもつながってきます。

通常フェリチン値は70~190ng/mlが基準となっていますが、最低でも30~50ng/mlが必要で、100ng/mlあれば安心とされています。

しかし、起立性調節障害の人の場合は1桁しかない場合もあります。これは体内の鉄がほぼ空っぽ状態ということです。

参考:(株)クレーマージャパン

我々は鉄を毎日約1mgの鉄を排泄などにより失っているといわれています。ひと月で30mgになります。生理のある女性はこれに加え、さらに毎月20mgの鉄を失っています。生理のある女性がいかに鉄不足に陥りやすいかがわかっていただけると思います。

上記のことより、毎日1mg、生理のある女性はさらに多くの鉄(国の基準では生理のある女性は毎日3mg)の鉄を食品から摂取することを推奨されています。鉄分を多く含む食品には鳥のレバーやマグロの赤身、牡蠣などがありますが、食品からの鉄の吸収率は10%しか吸収されません。そのために鉄分の多い食事を心がけると同時に、こきあ相談薬店では鉄のサプリメントなども併用されることをお勧めしています。

下記のブログは鉄不足について詳しく書いています。こちらもぜひご覧ください。

亜鉛:

亜鉛: 体内の様々な酵素に関わるミネラルで、不足すると気分の落ち込みや集中力低下、食欲不振などにつながることがあります。起立性調節障害の子供は亜鉛不足であることが多いと言われています。亜鉛を必要とする酵素は体内に300種類以上あると言われ、様々な生理作用に関係しています。亜鉛は牡蠣などの貝類やレバーナッツなどに含まれますが、亜鉛が不足すると気分が沈みやすくなる、集中力、低下、食欲低下、口内炎、脱毛などが起こることがあります。

その他の血液検査の結果からわかること

血液検査で、タンパク質の指標となるBUN(尿素窒素)があります。BUNの基準値は8~22ですが、起立性調節障害の人は1桁のことが多いそうです。

GOTと GPT はどちらも肝機能を表す検査項目です。ビタミン B 群が不足している場合、 GPT が下がります。 GOTが GPT の2倍程度の場合、どちらもやどちらも1桁の場合は強いビタミン B 群不足が考えられます。こうした方はしっかりとビタミン B 群を取るようにしてください。起立性調節障害で低血圧が疑われる場合には、 GOTや GPT が低くなっていないかを確認してみてください。

コレステロールには様々な働きがありますが、重要な働きの1つにホルモン合成があります。人はストレスにさらされると抗ストレスホルモンを作ってストレスに負けないようにします。この抗ストレスホルモンはコレステロールを材料に合成されます。起立性調節障害の人はトータルコレステロールが低い傾向にあります。トータルコレステロールが低い方はオメガ3系の脂質をしっかり取ってください。

血糖値の変動と体調不良

血糖値の急激な変動も、起立性調節障害の症状に影響を与えることがあります。

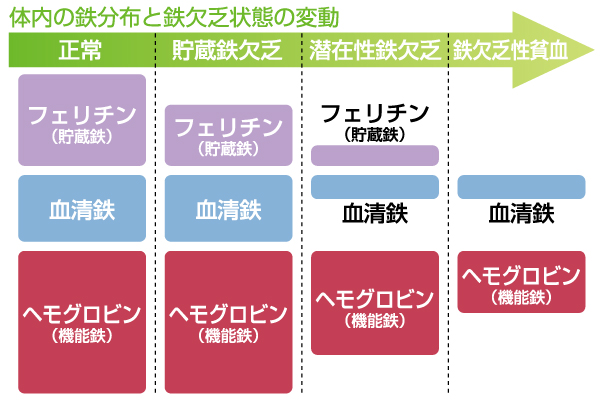

脳はブドウ糖からしかエネルギーを作ることが出来ず、そのため脳が1日に必要とする糖質量は最低でも100gといわれています。ちなみにご飯1膳分の糖質は55gです。ところが日本人は1日に300~400gの糖質を摂っています。

炭水化物を多く摂取すると血糖値が上昇し、それを下げるためにインスリンが分泌されます。この状況が長く続くとインスリンの効果が低下し、さらに多くのインスリンが分泌されるようになります。多くのインスリンにより今度は血糖値が下がり過ぎ低血糖の状態になると、今度はそれを上げようとして様々なホルモンが分泌されます。これらのホルモンには攻撃性を高める働きがあるため、食後に体がだるくなったり、イライラが起こることがあります。

また、低血糖は心臓のポンプ機能の低下を引き起こし、朝起きられない原因の一つとなる可能性も指摘されています。

血糖値の乱高下を防ぐためには、炭水化物の摂り方を見直したり、場合によっては血糖値の上昇を緩やかにする工夫(食物繊維の多いものから食べるなど)や、特定の乳酸菌などが役立つこともあります。

下記のブログは血糖値スパイクについて詳しく書いています。こちらもぜひご覧ください。

日々の食事内容を見直すことが大切

起立性調節障害は、思春期の子どもによく見られる自律神経の調節障害であり、朝起きられない、体がだるいといった様々な症状を引き起こします。

その背景には、自律神経の発達の未熟さに加え、タンパク質、ビタミンB群、鉄、亜鉛などの栄養不足が関与していることが多いと考えられています。

もし、お子さんが起立性調節障害の症状で悩んでいる場合は、医療機関での診断に加え、日々の食事内容を見直し、必要な栄養素をしっかりと摂取できているか確認することが、症状の改善につながる重要なステップとなります。

水分や塩分を十分に摂ること、そしてバランスの取れた食事を心がけることが、つらい症状を乗り越えるための支えとなるでしょう。周りの大人が病気への理解を深め、焦らず根気強くサポートしていくことが何より大切になると思います。

下記のブログは低血圧について詳しく書いています。こちらもぜひご覧ください。

根本から治していくために

こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。

体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。

これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。

こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿

住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15

電話番号:06-7897-7116

FAX番号:06-7897-7116

メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com

営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30

土→9:30~13:30

水・日・祝→お休み

ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

お気軽にご連絡ください。

インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします

06-7897-7116

06-7897-7116