「なんだか今日は体がだるいな」「頭が重くて集中できない…」

秋の長雨や台風が近づくと、そう感じることが増える方はおられませんか?

もしかしたら、あなたは「気のせいかな」と思って、やり過ごしているかもしれません。

でも、その不調は決して気のせいではありません。

人は自然と一体です。気圧や気温といった目に見えない自然の変化が、あなたの心と体に深く影響を与えている証拠なのです。

本日は東洋医学と西洋医学、両方の視点から、秋の不調、特に台風と体調の関係を紐解き、日々の生活でできる具体的な養生法をご紹介します。

このブログが、台風の前にはなんとなく体調がよくない気がする、雨になるのがわかる・・・など、お天気とご自分の健康状態の関係を気にしておられる方の参考になれば嬉しいです。

目次

なぜ台風で体調が崩れるの?―西洋医学の視点

最近よく耳にするようになってきた「気象病」と気圧の変化

台風や寒冷前線が近づくと、最も大きく変化するのが気圧です。気圧は、私たちを取り巻く空気の重さ。晴れている日は気圧が高く、雨や台風の日は気圧が低くなります。

私たちの体は、この気圧の変化を察知するセンサーを持っています。その鍵を握るのが、耳の奥にある「内耳」です。内耳は、平衡感覚を司る器官ですが、同時に気圧の変化をキャッチする気圧センサーの役割も果たしています。

自律神経の乱れが諸症状のもと

内耳が気圧の変化を感知すると、その情報が脳に伝わります。脳は「いつもと違うな」と判断し、体のバランスを保とうとして、自律神経に指令を出します。

自律神経には、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経があります。健康な状態では、この二つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら働いています。

しかし、台風や寒冷前線による急激な気圧の変化は、このバランスを大きく崩してしまいます。特に、気圧が急激に低下すると、体を興奮させる交感神経が過剰に働きやすくなり、様々な不調を引き起こすのです。

【台風で現れやすい不調のサイン】

- 頭痛やめまい: 血圧や血管の収縮が不安定になり、頭痛やめまいが起きやすくなります。

- 倦怠感・疲労感: 自律神経のバランスが崩れ、体が十分休まらない状態が続き、だるさや疲れが取れにくくなります。

- 関節の痛み: 関節の内部にある組織や、古傷が気圧の変化で膨張し、痛みを感じることがあります。

- 気分の落ち込み: 自律神経の乱れは、セロトニンなどの神経伝達物質の分泌にも影響し、気分が不安定になったり、落ち込みやすくなったりします。

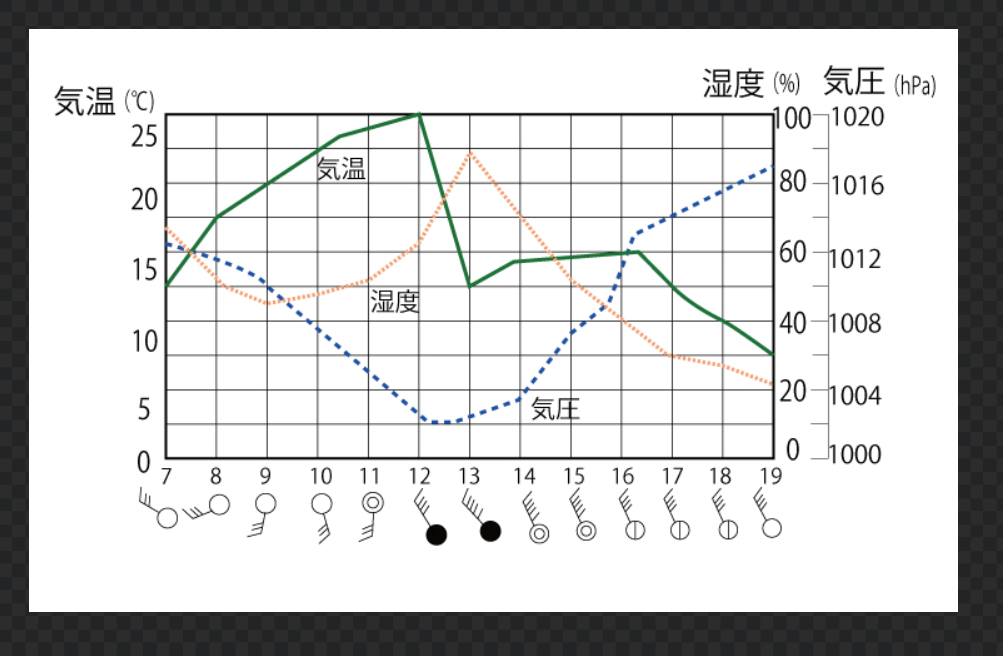

わずか10ヘクトパスカルの変化、されど10ヘクトパスカルの変化

※無料で使える中学学習プリント.のサイトより

気圧の変化に敏感な人、いわゆる「気象病」を持つ方が体調を崩す目安となる気圧の変化量については、明確な数値があるわけではなく、個人差が非常に大きいのが実情です。

しかし、多くの研究や専門家の見解から、一般的に「1日で10hPa(ヘクトパスカル)以上の気圧低下」が一つの目安とされています。

天気予報で「今日は気圧が安定しています」という日は、一日を通して気圧の変化が数hPa程度であることが多いです。

体調を崩す目安となる「10hPa」以上という変化は以下のような気象条件の時に起こりやすくなります。

①「台風の接近」台風の中心気圧は非常に低く、中心に近づくにつれて気圧は急降下します。一般的な台風の場合、10hPa以上の気圧低下は日常的に発生します。

②「発達した低気圧の通過」冬の日本海側で発達する低気圧など、急速に発達する低気圧は、わずか半日~1日で10hPa以上、時には20hPa以上も気圧が低下することがあります。

③「前線の通過」特に積乱雲を伴う寒冷前線が通過する際には、短時間で気圧が急降下し、雷雨や突風をもたらします。

気象病専門の医師である佐藤純先生などの研究によると、以下の3つの気圧パターンが、特に体調不良を引き起こしやすいとされています。

- 急激な気圧の低下:

- 数時間から半日程度の間に、10hPa以上の気圧が急激に低下するパターン。台風の接近時や、発達した低気圧の通過時に多く見られます。体がこの急な変化に追いつけず、自律神経のバランスが大きく乱れます。

- 気圧の変動が大きい:

- 一日の中で、気圧の上下変動が激しいパターン。晴れたり雨が降ったりを繰り返すような、天気が不安定な日に起こりやすいです。

- 高気圧から低気圧へ:

- 数日かけて高気圧から低気圧へと気圧がゆっくりと下がっていくパターン。特に、それまで安定した晴天が続いていた後に、急に天気が崩れ始めるときに体調を崩す方が多いです。

天候による不調に個人差が生まれる要因

同じ気圧の変化でも、人によって不調の度合いが異なるのは、以下のような要因が影響していると考えられています。

- 内耳の感度:

- 気圧センサーである内耳の感受性が、遺伝や体質によって異なります。もともと感度が高い人は、わずかな変化でも脳が過剰に反応してしまいます。

- 自律神経の安定性:

- ストレスや睡眠不足などで自律神経のバランスが崩れやすい人は、気圧の変化への対応力が低く、不調が出やすくなります。

- 生活習慣:

- 不規則な生活や運動不足は、自律神経の乱れをさらに助長させます。

- 水分代謝:

- 東洋医学でいうところの「湿邪」のように、体内の水分代謝が悪い人は、気圧の変化による体のむくみやだるさを感じやすい傾向にあります。

【西洋医学からのおすすめケア】

- 耳のセルフケア:内耳の血流を良くすることで、センサーの感度を調整する助けになります。

- 耳たぶを軽くつまみ、上下左右にゆっくりと引っ張る。

- 耳全体を優しくほぐすように回す。

- 耳を両手で覆い、温める。

- こきあ相談薬店では耳にもできる温灸をお勧めしています。

- 規則正しい生活:当たり前のことですが、最も重要です。十分な睡眠時間を確保し、食事も決まった時間に摂ることで、自律神経のリズムが整います。

- 入浴でリラックス:38℃~40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。副交感神経が優位になり、心と体の緊張をほぐすことができます。

台風や長雨は「邪気」の侵入!―東洋医学の視点

「燥邪」と「湿邪」が「風邪(ふうじゃ)」同時にやってくる

東洋医学では、体の中に侵入し、体調を崩す原因となるものを「邪気(じゃき)」と呼びます。

- 秋の邪気「燥邪」

- 秋は空気が乾燥し、「燥邪(そうじゃ)」という乾燥の邪気が体に侵入しやすい季節です。燥邪は、体の潤いを奪い、喉や鼻の乾燥、空咳、便秘、肌荒れなどを引き起こします。

- 台風や長雨の邪気「湿邪」

- 一方、台風や秋の長雨は大量の雨と湿気をもたらします。東洋医学では、この過剰な湿気を「湿邪(しつじゃ)」と呼びます。湿邪は重く、ベタベタした性質を持つため、体に溜まると「だるさ」「むくみ」「食欲不振」「めまい」といった、体が重く感じる不調を引き起こします。

- 台風の「風邪(ふうじゃ)」

さらに台風は、その名の通り「強い風」が特徴です。したがって、東洋医学的に見ると、台風は「強烈な風邪(ふうじゃ)の塊」と言えます。

風邪(ふうじゃ)が体に侵入すると、以下のような不調を引き起こしやすいと考えられています。

症状の急な変化: 風の性質が移り変わりやすく、体の痛みが移動したり、症状が急に出たり消えたりすることがあります。

頭部や上部の不調: 風は軽くて上昇する性質を持つため、首から上の不調、特に頭痛やめまい、鼻水、喉の痛みなどを引き起こしやすいです。

関節や筋肉の痛み: 風邪は関節や筋肉に侵入し、痛みを引き起こすことがあります。

つまり、台風や長雨は、そもそもが空気の乾燥で「燥邪」が、そこに大雨の湿気で「湿邪」が、さらに強烈な「風邪」が同時に体に侵入し、心身のバランスを乱してしまうのです。

2. 「脾」と「肺」を労わるのが鍵

東洋医学には、体内の臓器の働きを考える「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」という考え方があります。

- 秋の主役「肺」

- 肺は、呼吸器系だけでなく、肌や髪など体の表面を潤す働きを司ります。秋の乾燥(燥邪)に最も影響を受けやすい臓器とされています。

- 肺は体を温めたり、外邪から体を守ったりする「宗気」の生成と、それを全身の皮膚や毛穴まで行き渡らせる働きをします。ですので、肺の働きが低下すると「気」のバリア機能が低下します。

- 湿気の受け皿「脾」

- 脾は、消化吸収を司る臓器です。体内の余分な水分をさばき、巡らせる重要な役割を担っています。脾は湿に弱いので、この脾が台風や長雨の湿気(湿邪)によって弱ってしまうと、水分代謝が悪くなり、むくみやだるさにつながります。

- また、体に邪気が入り込まないように、いわばバリアの働きをする「気」も脾から作られるので、脾の働きが湿邪により低下すると「気」のバリアの働きが低下し、邪気が体内に入り込みやすくなります。

【東洋医学からのおすすめ養生法】

- 「潤い」と「除湿」の食養生

- 燥邪対策:潤いを補う食材

- 白きくらげ:体の潤いを作り出し、乾燥から守ります。

- 梨:肺を潤し、喉の渇きや空咳に効果的。

- レンコン:粘り成分が体を潤し、風邪予防にも。

- 湿邪対策:湿気を取り除く食材

- ハトムギ:水分代謝を促し、むくみを解消します。

- 大根:消化を助け、体内の余分な水分を排出します。

- ショウガ:体を温め、水の巡りを良くします。

- 甘い物、乳製品、脂っこい物などは体内に湿を生んでしまいますので、湿度が高い時、体調が悪い時などには摂るのを控えられるのをお勧めします。

- 燥邪対策:潤いを補う食材

- ツボ押しで体の巡りをスムーズに

- 【合谷(ごうこく)】:手の甲、親指と人差し指の付け根の間。万能のツボで、頭痛やストレスに効果的。

- 【足三里(あしさんり)】:膝のお皿の外側から指4本分下。消化器系の働きを整え、体のだるさを解消します。

- 【豊隆(ほうりゅう)】:すねの外側、膝と足首のちょうど真ん中あたり。体内の余分な水分を排出するのに役立ちます。

【第三章】東洋と西洋の知恵を組み合わせて、台風と長雨を乗り切る

東洋医学と西洋医学、それぞれの知恵は、決して相反するものではありません。

「気圧の変化で自律神経が乱れる(西洋医学)」 → 「自律神経の乱れが、体内の水分代謝を滞らせる(東洋医学の湿邪)」 →「頭痛やだるさ、むくみが起きる」

というように、両方の観点から不調の原因を理解することで、より効果的な対策が見えてきます。

- 台風や寒冷前線の接近の予報を見たら、早めの対策を!

- 予報で台風や寒冷前線が近づいていることを知ったら、その日から耳のマッサージをしたり、消化の良い食事を心がけたり、できることから始めましょう。

- 無理をしない

- 台風や雨の日は、気圧の変化で体に大きな負担がかかっています。激しい運動は避け、ゆったりと過ごす時間を大切にしましょう。

あなたの心と体を守るために、この秋は、台風や雨の日に「ちょっとした養生」を取り入れてみませんか?

下のブログも台風と体調について以前に書いたものです。一部情報が重複している部分もありますが、よろしければこちらもご覧ください。

根本から治していくために

こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。

体調というものは一度正のスパイラルにさえ入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。

これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。

こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿

住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15

電話番号:06-7897-7116

FAX番号:06-7897-7116

メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com

営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30

土→9:30~13:30

水・日・祝→お休み

ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

お気軽にご連絡ください。

インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします

06-7897-7116

06-7897-7116