少し前のブログで、乳酸菌と小腸のお話をさせていただきました。

よろしければ下記のブログを先に読んでいただいてから本日のブログを読んでいただきますとより「腸」についてご理解していただけます。

本日は続編の、乳酸菌と腸内細菌叢と大腸のお話をさせていただきます。

このブログが腸の健康や日ごろの免疫力やアレルギーが気になっておられる方の参考になれば嬉しいです。

各消化管の細菌数に驚いた!!

前回書いたように人の消化器管は口から肛門まで1本の管になっていて、体の内側でありながら、正確には体の外であると考えられています。

小腸では消化活動とともに免疫活動が行われ、自分に不要な物、害になるものは排除される仕組みになっていること、また腸管免疫はとても重要で、それに乳酸菌が一役も二役も大事な役割をしているということを書きました。

ここまではおさらいです。

本日は大腸についてのお話をしていきます。

大腸の主な働きは、水分やミネラルの吸収と便の形成です。小腸で消化・吸収されずに残ったドロドロの液状の食べかすは、大腸で水分が吸収されることで固形化し、便となります。

そして大腸の腸内細菌は細菌は、小腸で消化できなかった食物繊維を分解・発酵させ、短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)などの有益な物質を作り出します。短鎖脂肪酸は、大腸のエネルギー源となったり、免疫機能に関わったりと、私たちの健康維持に重要な役割を果たしています。

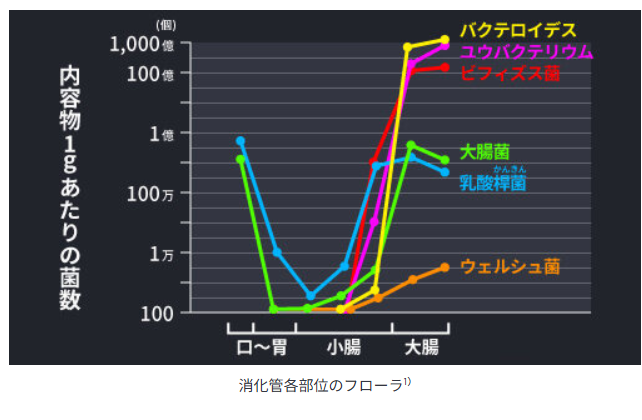

それでは、まず、口から肛門までの消化器管には、どれくらいの細菌がいるのでしょうか?

【参考文献】

1) 光岡知足. 腸内細菌の話. 岩波新書. 1978, 218p.

まず、口。

口の中は、消化管の中でも非常に多くの細菌が生息している場所です。その生息数は、食事や歯磨きなど、個人の口腔ケアの状態によって大きく変動します。

歯をよく磨く人で約1,000億〜2,000億個、あまり磨かない人では約4,000億〜6,000億個、ほとんど磨かない人では1兆個以上にもなると言われています。

その種類は約700種類と言われています。

次に胃。

胃の内容物1グラムあたり約100個〜1万個の細菌が生息しています。胃全体にはおおよそ10万個〜1,000万個の細菌がいると推測されます。

口から入った細菌の多くは、強力な胃酸によって殺菌されるため、胃の中は細菌が最も少ない部位です。食事直後には一時的に細菌数が増えますが、空腹時には激減します。

次の小腸では、1グラムあたり約1万個〜1,000万個。胃よりはるかに多くの細菌が生息しています。

十二指腸から空腸にかけては胆汁や膵液が分泌されるため、細菌数は比較的少ないですが、大腸に近づくにつれて徐々に増えていきます。小腸全体では150万個から15億個程度の細菌が存在していると推定されます。

そして大腸になると、1グラムあたり約1,000億個〜1兆個で、私たちの体内で最も多くの細菌が生息する部位です。

そして、その総重量は1〜1.5kgにもなると推定されています。

大腸には、1,000種類以上、100兆個以上の細菌が生息しており、これらの細菌が複雑なコミュニティ(腸内フローラ)を形成しています。

口に関しては、大腸の生息数が1グラムあたり1,000億個〜1兆個であることを考えると、口の中も非常に高密度な細菌が生息していることがわかります。歯垢(プラーク)1グラムには、1,000億個もの細菌が存在するとも言われ、これは便1グラム中の細菌数に匹敵します。

とにもかくにも、上のグラフをご覧いただきますと一目瞭然、細菌は胃と小腸には非常に少なく、口と大腸に桁違いに多くいることがご理解していただけると思います。

口腔ケアの大切さが昨今よく言われますが、口の中の細菌についてのことはまた改めてブログを書きたいと思っています。本日は、大腸についてのお話なので、ひとまず口のことは置いておいておきます。

腸内は細菌のお花畑

体内で最も多くの細菌が生息する場所が大腸ですが、生息する多種多様な細菌が、まるで植物のお花畑(フローラ)のように群れをなしている様子から腸内フローラ(腸内細菌叢 叢=草むらという意味)といわれています。

前述の通り、大腸には、100兆個以上、1,000種類以上もの細菌が生息しており、その総重量はなんと約1~1.5kgにもなります。これは人間の脳とほぼ同じ重量です。

この細菌たちは、大きく以下の3つに分類されます。

- 善玉菌: ビフィズス菌や乳酸菌など、私たちの健康に有益な働きをする菌。

- 悪玉菌: 大腸菌やウェルシュ菌など、私たちの健康に有害な働きをする菌。

- 日和見菌: 善玉菌と悪玉菌のどちらでもない菌。優勢な方の味方をするため、腸内環境が良い時は善玉菌を、悪い時は悪玉菌を助けます。

大腸の健康は、この腸内フローラのバランスによって決まります。善玉菌が優勢な状態であれば、上記の良い働きが促進されます。しかし、食生活の乱れやストレス、抗生物質の服用などによって悪玉菌が増えると、腸内環境が悪化し、便秘や下痢、免疫力の低下など、様々な不調を引き起こします。(ちなみに、大便の重量の約50%は不要になった腸内細菌です。)

かといって悪玉菌や日和見菌が全くゼロの状態で善玉菌が100%の腸内環境がいいのかと言えばそうではありません。菌の多様性とその割合が重要で、その比率が狂うと体がよい状態から悪い状態になってしまうということです。

腸内フローラの細菌の構成は、遺伝、食生活、生活習慣、そして幼少期の経験など、さまざまな要因によって決まります。これらの要因が複雑に絡み合い、一人ひとり異なる独自の「細菌の生態系」を形成します。

とくに、腸内フローラの基礎は、生後から3歳頃までの間に確立されると考えられています。

経膣分娩で生まれた赤ちゃんは、母親の産道にいる細菌を受け継ぎ、帝王切開で生まれた赤ちゃんとは異なる腸内フローラを形成しますし、母乳で育った赤ちゃんの腸内フローラは、粉ミルクで育った赤ちゃんとは異なります。(どれが良くてどれが悪いと言っている訳ではなく、腸内フローラの細菌の構成が違うということを述べています。)

そして、その後成長していく過程の食生活や生活習慣により一人ひとり異なる、唯一無二のバランスを保つことになります。

腸内フローラの構成は多種多様で一人一人異なりますが、健康に良い影響を与える菌(善玉菌)と悪い影響を与える菌(悪玉菌)は、誰の腸内にも存在し、そのバランスが私たちの健康を左右するという訳です。

私たちの健康を維持するために様々な働きをする大腸フローラ

大腸に住む腸内フローラは、単に存在しているだけでなく、私たちの健康を維持するために様々な働きをしています。

- 食物繊維の分解と短鎖脂肪酸の生成 大腸は、小腸で消化しきれなかった食物繊維やオリゴ糖を分解・発酵する唯一の場所です。善玉菌がこれらの物質をエサとして分解する際に、「短鎖脂肪酸」(酪酸、酢酸、プロピオン酸など)を作り出します。最近はこれらの研究が進んできているようです。

- 酪酸:大腸の粘膜細胞の主要なエネルギー源となり、大腸の健康を維持します。

- 酢酸・プロピオン酸:大腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えます。

- 免疫機能の調整 大腸の粘膜には、多くの免疫細胞が集まっています。短鎖脂肪酸は、これらの免疫細胞を活性化・調整することで、私たちの免疫機能を高め、病原菌やウイルスへの抵抗力を向上させます。

- ビタミンの合成 腸内フローラは、私たちが自力で合成できないビタミンKやビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸など)を合成し、供給する重要な役割を担っています。

- ぜん動運動の促進 短鎖脂肪酸は、大腸のぜん動運動を活発にし、便秘の予防や解消に役立ちます。

大腸における乳酸菌の働きは、大腸の機能そのものを健康に保つこと

小腸が栄養の吸収と免疫細胞への直接的な働きかけを主としているのに対し、大腸では「短鎖脂肪酸」という物質を介して乳酸菌が私たちの健康に深く関わっています。

1. 善玉菌の主要な生息地

大腸には、私たちの腸内細菌の約99%が生息しています。特にビフィズス菌は、大腸の善玉菌の代表格であり、乳酸菌と並んで腸内環境を整える上で非常に重要な存在です。乳酸菌そのものも大腸に生息していますが、その多くは大腸にたどり着いたビフィズス菌や酪酸菌のエサとなり、間接的に大腸の健康に貢献しています。

2. 短鎖脂肪酸の生成

大腸に住む善玉菌(特にビフィズス菌や酪酸菌)は、私たちが摂取した食物繊維やオリゴ糖をエサにして発酵・分解します。この時に作られるのが、「短鎖脂肪酸」(酪酸、酢酸、プロピオン酸など)です。

この短鎖脂肪酸こそが、大腸における乳酸菌の働きを語る上で最も重要なキーワードです。

3. 短鎖脂肪酸の主な役割

短鎖脂肪酸は、大腸の健康と全身の健康に多大な影響を与えます。

- 大腸のエネルギー源 短鎖脂肪酸の代表である酪酸は、大腸の粘膜細胞にとっての主要なエネルギー源です。酪酸が十分に供給されることで、大腸の細胞は正常に機能し、大腸の健康が維持されます。

- バリア機能の強化 短鎖脂肪酸は、大腸の粘膜を覆う「腸管バリア」の機能を高めます。これにより、有害な菌や毒素が体内へ侵入するのを防ぎ、私たちの体を守る免疫の最前線として働きます。

- ぜん動運動の促進 短鎖脂肪酸は、大腸のぜん動運動(便を先へ運ぶ動き)を活発にする働きもあります。これにより便通が改善され、便秘の予防や解消につながります。

- 免疫バランスの調整 大腸にも免疫細胞は存在し、短鎖脂肪酸はこれらの免疫細胞に働きかけて、免疫のバランスを調整します。これにより、過剰な免疫反応を抑え、アレルギー症状などの緩和が期待されます。

このように大腸における乳酸菌の働きは、短鎖脂肪酸を生成することで大腸の機能そのものを健康に保つという、より根本的な役割を担っています。

乳酸菌やビフィズス菌を摂取することで、大腸の善玉菌が活性化し、短鎖脂肪酸が効率的に作られます。このサイクルが、大腸の健康を維持し、ひいては全身の免疫機能の向上につながります。

腸内環境が変わるにはどれくらいの期間が必要?

腸内環境、特に腸内フローラの構成は、比較的短期間で変化すると言われています。

1. 短期間の変化(数日〜1週間)

- 食べたものの影響: 食物繊維や発酵食品を積極的に摂り始めると、数日から1週間程度で、善玉菌の活動が活発になり、便通の改善など、体感できる変化が現れることがあります。これは、善玉菌のエサとなる物質が増えることで、菌の代謝が活性化するためです。

- 悪玉菌の減少: 一時的に肉や脂肪の多い食事を控えるだけでも、悪玉菌のエサが減るため、数日でその割合が変化することがあります。

2. 中期的な変化(数週間〜1ヶ月)

- フローラの構成変化: 継続して食生活や生活習慣を改善すると、腸内フローラの構成自体が少しずつ変化し始めます。特定の善玉菌(例えば、ビフィズス菌や酪酸菌)の割合が増え、腸内環境がより安定した状態に向かいます。

- 体調の変化: この時期になると、便通の改善だけでなく、お腹の張りが減る、肌の調子が良くなる、風邪をひきにくくなるなど、体調の変化を実感しやすくなります。

3. 長期的な変化(数ヶ月〜半年以上)

- 定着: 食生活や生活習慣の改善を半年以上続けると、善玉菌が優位な腸内環境が定着し、リバウンドしにくい状態になります。

- 免疫機能の向上: 腸内フローラの改善が定着することで、免疫機能がより安定し、アレルギー症状の緩和など、長期的な健康効果が期待できます。

大切なのは「継続」

腸内フローラは、食事や生活習慣に大きく影響されるため、一度改善しても、元の悪い習慣に戻れば、再び悪化してしまいます。腸内環境を良い状態に保つためには、日々の「継続」が何よりも重要です。

- できることから始める: 一気にすべてを変えようとせず、例えば「毎日ヨーグルトを食べる」や「野菜をもう一品増やす」など、小さな目標から始めると継続しやすくなります。

- 楽しみながら続ける: 腸活は「我慢」ではなく「楽しみ」に変えましょう。美味しい発酵食品を探したり、新しい野菜レシピに挑戦したりすることで、無理なく続けられます。

腸内環境の変化は私たちの体調のバロメーターとなってくることでしょう。

以下のブログは以前に書いた腸内細菌のお話です。よろしければこちらもご覧になってください。実際に私が勉強会で聞いてきた話をまとめたものです。

生きたまま腸に届く乳酸菌を摂る意義は?

大腸には約1~1.5Kgの腸内細菌がいて、その総数は約100兆個〜1,000兆個と推定されることは前述しました。

100兆を数字で表すと、100,000,000,000,000(10の14乗 ) となります。1000兆になると100兆を数字で表すと、100,000,000,000,000 となります。1000兆になると1,000,000,000,000,000(10の15乗)です。

頭がフリーズしてしまいますね~。

そして、市販のヨーグルトに含まれる菌はメーカーや商品によって、含まれる菌の種類(ガセリ菌、ビフィズス菌、LG21菌など)や菌数は異なりますが、

- ヨーグルト1個(100g)あたり: 約10億個~100億個(10の9乗~10の10乗)

- 大容量パック(400〜450g): 約40億個~450億個

くらいであるといわれています。

つまり、たとえ生きたままの乳酸菌が腸に届いたとて・・・この圧倒的菌数の違いにより、摂取した菌は、すでに腸内にいる100兆個以上の既存の細菌たち(腸内フローラ)のコミュニティに加わるのは非常に困難なことが想像に難くありません。

同じような意味で、特定の健康効果(免疫力の向上、内臓脂肪の減少など)が期待できる菌を摂取したからといって、その菌がそのまま大腸に定着して一生涯住み続けるわけではありません。

しかし、これらの菌は、すでにいる善玉菌のエサとなったり、その増殖を助けたりします。たとえるなら、遠くから来た応援団のようなもので、既存のチームのパフォーマンスを一時的に引き上げる役割を果たします。

また、摂取した菌が腸内で活動する際に、短鎖脂肪酸などの有益な物質を生成し、大腸の粘膜細胞を健康に保ったり、免疫細胞に働きかけたりする効果があります。また、内臓脂肪を減らす効果が期待されるといわれている菌株は、脂肪の吸収を抑えたり、代謝を促したりする物質を生成すると考えられています。

さらには、菌のDNAや細胞壁といった成分が、直接、免疫細胞のセンサーを刺激し、免疫細胞を活性化させることもわかっています。

とはいえ、これらとて、1回摂取したからといってそのような効果が出るわけではありません。また、摂取した菌は時間が経つと体外に排出されてしまいますので、続けて摂取することが非常に重要になります。

ヨーグルトを毎日食べ続けるのはどうなのか?

長寿で有名なブルガリアの人々は1日に日本人よりははるかに多い量のヨーグルトを、そのままや、ドレッシングやソースにして食べるそうです。

もちろん食文化が違う我々日本人がブルガリアの人と同じような食べ方が出来るわけがありません。

もっぱらスーパーに並ぶヨーグルトを購入して食べるか、ヨーグルトメーカーで自家製ヨーグルトを食べるのが関の山でしょう。

その時に気を付けなければならないことが、乳製品に対してアレルギーがある場合や、牛乳に含まれる乳糖を分解できない乳糖不耐症の場合は、下痢や腹痛、お腹の張りなどの症状が出ることがありますので、乳酸菌を摂りたい場合は、豆乳ヨーグルトや、植物性乳酸菌を含むぬか漬けや味噌などを利用する必要があります。

多くの加糖ヨーグルトには、砂糖や果糖ぶどう糖液糖などが含まれており、毎日食べ続けると糖質の過剰摂取につながることがあります。糖分の過剰摂取は悪玉菌のエサになる可能性があります。

また、東洋医学的な考え方からは、ヨーグルトは、牛乳が持つ「湿」を生み出す性質や、加糖ヨーグルトが持つ「糖」の性質を考えると、東洋医学的な観点では「体質や食べ方によっては良し悪しが分かれる」食品と考えることができます。その場合はプレーンヨーグルトを選び、砂糖の代わりに、腸内細菌のエサになるオリゴ糖や、食物繊維が豊富なフルーツを加えて食べるのがおすすめです。

一日の摂取量に明確な制限はありませんが、一度に大量に食べるとお腹がゆるくなったり、お腹が張ったりすることがありますので、ご自身の体質や体調に合わせた食べ方を心がけることが大切です。

健康な方であれば、ヨーグルトを毎日食べ続けることは、腸内環境を整える上で有効な習慣です。

ヨーグルトを食べるにあたり、冷えにも注意!

いままでお話してきたようにヨーグルトは食べ方を注意することで、健康増進に役立つ食べ物ですが、糖分の他に気を付けていただきたいことがあります。

それは、大方の方がそうだと思いますが、ヨーグルトは冷蔵庫から出してすぐに食べるもの(飲むもの)であるということ。

ヨーグルトや牛乳は一般的に「涼性」または「寒性」に分類され、体を冷やす性質を持つとされます。これをさらに冷たい状態で摂るということになりますと、消化吸収を司る「脾(ひ)」や「胃(い)」が、それにより機能が低下し、体内の「気(エネルギー)」や「血(栄養)」の生成が低下したり、流れが滞ってしまう事が考えられます。

それを防ぐためには、冷蔵庫から出してすぐに食べるのではなく、少し時間を置いてから食べたり、体を温める作用があるとされ、ヨーグルトと相性が良い、ハチミツ、きなこ、シナモンなどと一緒に食べたり、焼きリンゴや温めたバナナなどをトッピングするのもおすすめです。

あるいは、ヨーグルトだけを食べるのではなく、味噌汁や温かいお茶などと一緒に摂ることで、体全体の冷えを防ぐことができます。

また、こきあ相談薬店では食養生として、いろいろな物を少しずつ食べることをお勧めしています。幸い日本には漬物、納豆、味噌、などなど多種多様な発酵食品があります。ヨーグルトだけでなく、これらをいろいろ少しずつ摂ることにより、腸内細菌のバリエーションも養えるのではないかと思っています。

腸活への投資は自分の未来への投資

以上、長々と述べてまいりましたが、腸活にとって押さえておかねばならないことは、いかに腸内細菌のバリエーションを増やし、良い比率をキープできるような生活や食事をするかが、心身ともに健やかに生きていけるかのカギを握るということです。

最近では体の健康のみならず、腸内環境が性格や気質にまで影響を与えたり、ストレス耐性や不眠、鬱などと関連があったりと神経症状、精神的分野にも影響があるといわれ、「精神栄養学」という新たな分野も注目を集めています。

腸内環境を整えることは、心身ともに健康な自分を保つための第一歩であり、未来の自分への投資と考えてもいいのではないでしょうか。

毎日ヨーグルトを食べることもいいですが、乳酸菌製剤などでは冷えや湿などを気にすることなく手軽に腸活が出来ます。

こきあ相談薬店では1包に2種類の乳酸菌1.2兆個、腸内細菌の餌となるオリゴ糖や食物繊維が入った腸活プレミアム1.2兆を取り扱っています。さらに、2021年の製造分からは乳成分が一切使用されていないので、乳アレルギーをお持ちの方でも安心して使っていただけます。

暑さの疲れによる免疫力の低下を腸活1.2兆でケアされることをおすすめします。気になる方は下のネットショップからもご購入していただけます。

根本から治していくために

こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。

体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。

これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。

こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿

住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15

電話番号:06-7897-7116

FAX番号:06-7897-7116

メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com

営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30

土→9:30~13:30

水・日・祝→お休み

ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

お気軽にご連絡ください。

インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。

06-7897-7116

06-7897-7116