現代社会は、パソコンやスマートフォンなど、目を酷使する機会が非常に多いですよね。また、紫外線やストレス、食生活の乱れなども、私たちの目に大きな負担を与えている可能性があります。

「最近、目が疲れやすいな…」「なんだか見えにくい気がする…」そんな些細な目の不調、放置していませんか?

実は、それらの症状は、深刻な目の病気のサインかもしれません。今回は、目のトラブルの代表的な例と、その原因、そして対策について詳しく解説していきます。

目次

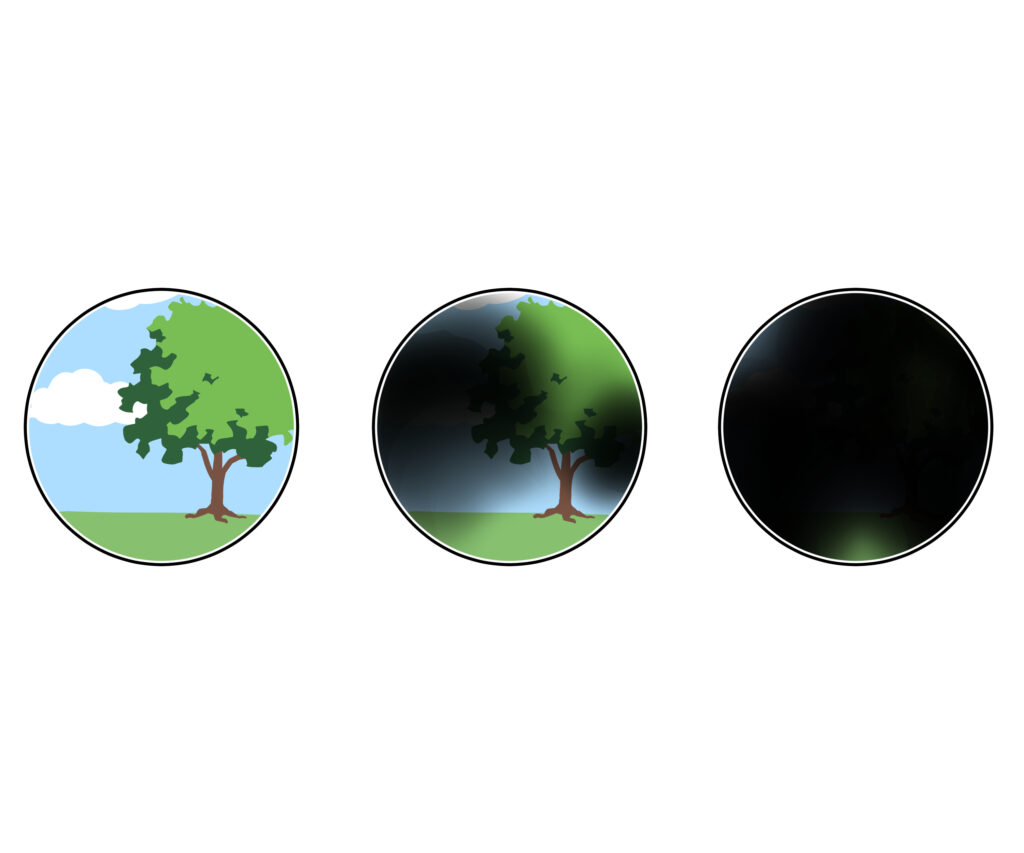

あなたの目の状態をチェック!

まずは、ご自身の目の状態をチェックしてみましょう。

眼精疲労

「疲れ目」は、一時的な目の疲れであり、休息や睡眠をとることで回復することがほとんどです。一方、「眼精疲労」は、目の疲れが慢性的に続き、休息や睡眠をとっても十分に回復しない状態を指します。

これらは、目の使いすぎによって、ピント調節を行う筋肉(毛様体筋)が疲労し、自律神経が乱れることで起こります。

目の症状:

- 目の痛み、奥の痛み

- 目のかすみ、ぼやけ

- 目の乾燥、異物感

- 充血

- まぶしさ

- 視力低下

- 涙目

全身の症状:

- イライラ

- 頭痛

- 肩こり、首こり

- めまい

- 吐き気

- 全身倦怠感

- 集中力低下

眼精疲労の主な原因

眼精疲労の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。主な原因を以下に挙げます。

- VDT(Visual Display Terminal)作業:

- パソコン、スマートフォン、タブレットなどの画面を長時間見続ける作業は、まばたきの回数を減らし、目が乾燥しやすくなります。

- 画面の明るさやコントラスト、文字の大きさなども目に負担をかけます。

- 画面との距離や角度が不適切な場合も、目の筋肉に余計な負担がかかります。

- 不適切な視力矯正:

- 度数が合っていない眼鏡やコンタクトレンズを使用していると、ピントを合わせるために目の筋肉が常に緊張し、疲労しやすくなります。

- 老眼が進行しているにも関わらず適切な矯正を行わない場合も同様です。

- ドライアイ:

- 涙の量が不足したり、涙の質が悪くなったりすると、目の表面が乾燥し、刺激を受けやすくなります。これが眼精疲労の原因となることがあります。

- エアコンの使用やコンタクトレンズの装用、加齢などがドライアイを引き起こす要因となります。

- 目の使いすぎ:

- デジタルデバイスの操作だけでなく、読書、裁縫、運転など、目を酷使する作業を長時間続けることも眼精疲労の原因となります。

- 精神的なストレス:

- ストレスは自律神経のバランスを乱し、目の筋肉の緊張を引き起こすことがあります。また、ストレスによってまばたきの回数が減ることもあります。

- 生活習慣の乱れ:

- 睡眠不足、栄養バランスの偏り、運動不足などは、全身の疲労につながり、目の回復を妨げる可能性があります。

- 加齢:

- 加齢に伴い、目の調節機能や涙の分泌量が低下するため、眼精疲労を感じやすくなります。

- その他:

- 照明のちらつきや明るすぎ・暗すぎも目に負担をかけます。

- 喫煙は血行を悪くし、目の健康を損なう可能性があります。

- 全身疾患(高血圧、糖尿病、甲状腺疾患など)が眼精疲労を引き起こすこともあります。

加齢黄斑変性症

欧米では中途失明原因の第1位にも挙げられる加齢黄斑変性症(Age-related Macular Degeneration: AMD)は、加齢に伴い、目の網膜の中心部にある「黄斑(おうはん)」という非常に重要な組織が変性し出血やむくみが生じ、視力が低下していく進行性の病気です。日本でも近年増加傾向にあります。

初期には自覚症状がないことも多いのですが、進行すると以下のような症状が現れます。

- 物が歪んで見える(変視症): 直線が波打って見えたり、ゆがんで見えたりします。

- 視野の中心が見えにくい: 視野の中心にぼやけた部分や、暗い部分(暗点)が現れます。

- 視力低下: 徐々に、または急激に視力が低下します。

- 色の識別がしにくい: 色の濃淡や判別がつきにくくなることがあります。

- 明るい場所でも見えにくい: 明るい場所でコントラストがはっきりせず、見えにくいことがあります。

- 小さな文字が読みにくい: 新聞や本などの細かい文字を読むのが困難になります。

- 人の顔が認識しにくい: 顔の細部が見えにくくなり、誰の顔か分かりづらくなることがあります。

加齢黄斑変性症は、周辺の視野は保たれることが多いため、完全に失明することはまれですが、中心の視力が大きく低下するため、日常生活に大きな支障をきたします。

加齢黄斑変性症の主な原因

加齢黄斑変性症の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、以下の要因が複合的に関与していると考えられています。

- 加齢: 最も大きなリスク因子であり、加齢とともに黄斑の機能が徐々に低下します。

- 遺伝的要因: 家族歴がある場合、発症リスクが高くなることが知られています。

- 喫煙: 喫煙は、血管を収縮させ、黄斑への血流を悪くするため、発症リスクを大幅に高めます。

- 食生活: 飽和脂肪酸の多い食事や、抗酸化物質の不足が関与する可能性が指摘されています。

- 紫外線: 長期間の紫外線曝露が、目の組織にダメージを与える可能性があります。

- 高血圧、動脈硬化: 血管の健康状態が、黄斑の機能に影響を与える可能性があります。

加齢黄斑変性症の種類

加齢黄斑変性症は、主に以下の2つのタイプに分類されます。

- 萎縮型(ドライ型):

- 黄斑の細胞がゆっくりと萎縮していくタイプで、進行は比較的緩やかです。

- 黄斑に「ドルーゼン」と呼ばれる老廃物の塊が蓄積することが特徴です。

- 現在、根本的な治療法はありませんが、進行を遅らせるための研究が進められています。

- 滲出型(ウェット型):

- 網膜の下にある脈絡膜から、異常な血管(新生血管)が発生し、この血管から血液や水分が漏れ出して黄斑に障害を引き起こすタイプです。

- 進行が早く、視力低下も急激に起こることがあります。

- 適切な治療を行わないと、短期間で視力が著しく低下する可能性があります。

飛蚊症

飛蚊症は、視野の中に小さな黒い点、糸くず、蚊のようなもの、あるいは輪っかのようなものが現れ、視線を動かすとそれらも一緒に移動するように見える症状です。

この現象は、目の内部を満たしている透明なゼリー状の物質「硝子体(しょうしたい)」に濁りや影が生じることで起こります。この濁りや影が網膜に映り込み、あたかも目の前に小さなゴミや虫がいるように感じられるのです。

- 黒い点

- 小さなゴミのようなもの

- 糸くず

- 蚊のようなもの

- 水玉模様

- 輪っか

- 雲のようなもの

これらの影は、明るい場所や白い壁などを見た時に特に気づきやすく、視線を動かすとふわふわと漂うように見えます。

飛蚊症の主な原因

飛蚊症の主な原因は、生理的なものと病的なものに分けられます。

1. 生理的な飛蚊症

- 加齢による硝子体の変化: 最も一般的な原因です。加齢とともに硝子体の水分が減少し、ゼリー状の構造が変化して濁りや線維状の影が生じることがあります。これは自然な現象であり、特に治療の必要がないことが多いです。

- 後部硝子体剥離(こうぶしょうしたいはくり): 加齢などにより、硝子体が網膜から剥がれる際に、一時的に濁りを感じることがあります。多くの場合、自然に症状が落ち着きますが、網膜剥離や網膜裂孔を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

2. 病的な飛蚊症

飛蚊症の中には、以下のような目の病気が原因で起こる場合があります。これらの場合は、早急な治療が必要となることがあります。

- 網膜裂孔(もうまくれっこう): 網膜に小さな穴が開いた状態。放置すると網膜剥離に進行する可能性があります。

- 網膜剥離(もうまくはくり): 網膜が眼球の壁から剥がれてしまう病気。進行すると失明に至る可能性があります。

- 硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ): 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、外傷などにより、硝子体に出血が起こると、急に多数の飛蚊症が現れることがあります。

- ぶどう膜炎(ぶどうまくえん): 目の中の組織に炎症が起こる病気。炎症細胞が硝子体に浮遊し、飛蚊症として感じられることがあります。

- その他の目の病気: 高血圧網膜症、網膜血管炎など、網膜や血管の異常によって飛蚊症が起こることもあります。

飛蚊症に気づいたら?注意すべき点と対処法

生理的な飛蚊症であれば、特に心配する必要はありませんが、以下のような場合は、すぐに眼科を受診することが重要です。

- 急に飛蚊症の数が増えた場合

- 今まで見えなかったものが突然見えるようになった場合

- 視野の一部が欠けて見える場合(カーテンがかかったように見えるなど)

- 光が見える場合(光視症)

- 目の痛みや充血を伴う場合

- 視力が急に低下した場合

これらの症状は、網膜剥離や網膜裂孔、硝子体出血などの重篤な目の病気のサインである可能性があります。

白内障

私たちの目の奥には、「水晶体(すいしょうたい)」というレンズの役割をする透明な組織があります。この水晶体は、カメラのレンズのように、光を屈折させて網膜に焦点を合わせることで、私たちが鮮明に物を見ることを可能にしています。

白内障は、この透明な水晶体が、様々な原因によって濁ってしまう病気です。水晶体が濁ると、光がうまく通過できなくなり、網膜に鮮明な像が結ばれなくなるため、視界がぼやけたり、かすんで見えたりするようになります。

白内障の主な症状

白内障の進行度合いによって、現れる症状は異なります。初期には自覚症状がないことも多いですが、進行すると以下のような症状が現れます。

- 視界が全体的にぼやける、かすむ: まるで霧がかかったように、全体的にぼやけて見えるようになります。

- 光が眩しく感じる(羞明): 太陽光や車のヘッドライトなどが異常に眩しく感じられ、見えにくくなることがあります。

- 物が二重、三重に見える(複視): 一つの物が複数に見えることがあります。

- 眼鏡の度が頻繁に変わる: 水晶体の濁り具合が変化することで、屈折率が変わり、眼鏡の度が合わなくなることがあります。

- 暗い場所で見えにくい(初期): 初期には、瞳孔が開く暗い場所の方が光が散乱しやすいため、見えにくくなることがあります。

- 一時的に近くが見えやすくなる(偽近視): 水晶体の濁り方によっては、一時的に近くの物が見えやすくなることがありますが、これは白内障の進行によるものです。

- 色の識別がしにくい: 水晶体が黄色っぽく濁ることで、色の判別がつきにくくなることがあります

白内障の主な原因

白内障の最も一般的な原因は加齢によるものです。しかし、その他にも様々な要因が関与することがあります。

- 加齢(老人性白内障):

- 最も多い原因であり、加齢とともに水晶体を構成するタンパク質が変性し、濁りが生じます。

- 進行の速度には個人差がありますが、誰にでも起こりうる自然な変化です。

- 紫外線:

- 長期間にわたる紫外線曝露は、水晶体にダメージを与え、白内障の進行を早める可能性があります。

- 外傷:

- 目の打撲や異物混入などの外傷によって、水晶体が損傷し、白内障を引き起こすことがあります(外傷性白内障)。

- 糖尿病:

- 糖尿病患者は、白内障の発症リスクが高く、進行も早い傾向があります(糖尿病性白内障)。

- ステロイドなどの薬剤:

- 長期間にわたりステロイドなどの特定の薬剤を使用すると、白内障を発症するリスクが高まることがあります(薬剤性白内障)。

- 放射線:

- 目の周辺に放射線治療を受けた場合、白内障を発症することがあります(放射線白内障)。

- 先天性:

- 生まれつき水晶体が濁っている場合があります(先天性白内障)。風疹などの母親の妊娠中の感染が原因となることがあります。

- その他の目の病気:

- ぶどう膜炎などの他の目の病気に続発して白内障が起こることがあります(続発性白内障)。

緑内障

緑内障は、この視神経が何らかの原因で損傷を受け、徐々にその機能が低下していく病気です。視神経が障害されると、視野の一部が欠けたり、狭くなったりといった症状が現れ、進行すると最終的には失明に至ることがあります。

日本では、中途失明原因の第1位であり、40歳以上の約20人に1人が緑内障を発症すると言われています。初期には自覚症状がほとんどないため、気づいた時には病状が進行していることも少なくありません。

緑内障の主な症状

緑内障の初期には自覚症状がほとんどありません。視野の異常は、中心に近い部分ではなく、周辺からゆっくりと進行するため、気づきにくいのです。

病状が進行すると、以下のような症状が現れます。

- 視野が狭くなる: 最初は視野の周辺から欠けていき、徐々に中心に向かって狭くなっていきます。

- 視力低下: 視野が著しく狭くなると、視力も低下してきます。

- 夜盲(やもう): 暗い場所で見えにくくなることがあります。

- 眼痛、頭痛、吐き気(急性緑内障発作の場合): 急激な眼圧上昇により、激しい症状が現れます。

緑内障の主な原因

緑内障の主な原因は、眼圧の上昇が長期間続くことによって視神経が圧迫され、損傷を受けると考えられています。しかし、眼圧が正常範囲内であっても緑内障を発症するタイプ(正常眼圧緑内障)も存在するため、眼圧だけが唯一の原因ではありません。

その他の要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 遺伝的要因: 家族歴がある場合、緑内障を発症するリスクが高くなることが知られています。

- 血管の異常: 視神経への血液供給が悪くなることが、視神経の損傷に関与する可能性があります。

- 加齢: 加齢とともに緑内障の発症リスクは高まります。

- 近視: 強度近視の方は、緑内障を発症しやすい傾向があります。

- 糖尿病、高血圧などの全身疾患: これらの疾患が、視神経や血管に影響を与える可能性があります。

- ステロイドなどの薬剤: 長期間にわたりステロイドなどの特定の薬剤を使用すると、眼圧が上昇し、緑内障を発症するリスクが高まることがあります。

- 外傷: 目の外傷が原因で、続発的に緑内障を発症することがあります。

緑内障の種類

緑内障は、その原因や症状の現れ方によっていくつかの種類に分類されます。

- 原発開放隅角緑内障(げんぱつかいほうぐうかくりょくないしょう):

- 最も一般的なタイプで、眼圧が徐々に上昇し、ゆっくりと視野が狭くなっていきます。

- 初期には自覚症状がほとんどないため、気づきにくいのが特徴です。

- 正常眼圧緑内障: 眼圧が正常範囲内(一般的に21mmHg以下)であるにもかかわらず、視神経が損傷し、視野が狭くなるタイプです。日本人に多く、原因はまだ完全には解明されていませんが、視神経の脆弱性や血流異常などが関与すると考えられています。

- 原発閉塞隅角緑内障(げんぱつへいそくぐうかく緑内障):

- 隅角(角膜と虹彩の間の水の通り道)が狭くなったり塞がったりすることで、眼圧が急激に上昇するタイプです。

- 急性緑内障発作: 眼圧が急激に上昇し、激しい目の痛み、頭痛、吐き気、霧視などの症状が現れます。放置すると短時間で失明に至る可能性があるため、緊急の治療が必要です。

- 慢性閉塞隅角緑内障: 隅角が徐々に狭くなり、ゆっくりと眼圧が上昇していくタイプです。開放隅角緑内障と似た経過をたどることがあります。

- 続発緑内障(ぞくはつりょくないしょう):

- 他の目の病気(ぶどう膜炎、白内障、網膜剥離など)、外傷、薬剤(ステロイドなど)などが原因で、眼圧が上昇したり、視神経が損傷したりするタイプです。

- 先天緑内障(せんてんりょくないしょう):

- 生まれつき隅角の構造に異常があるために起こる緑内障です。

目の健康を守るために!積極的に摂りたい栄養素

これらの目のトラブルを防ぎ、健康な目を維持するために、積極的に摂りたい栄養素があります。

ルテイン

強力な抗酸化作用で有害な光から目を守る「天然のサングラス」:

- 私たちの目は、太陽光やパソコン、スマートフォンなどの画面から発せられる光に常にさらされています。これらの光の中には、波長の短い青色光や紫外線など、目に有害な光線が含まれています。

- ルテインは、目の奥の網膜の中心部にある「黄斑(おうはん)」という組織に高濃度で存在しています。この黄斑で、ルテインは有害な青色光や紫外線を吸収し、フィルターのような役割を果たしてくれるのです。

- これにより、光による酸化ストレスから網膜の細胞を守り、ダメージの蓄積を抑える効果が期待できます。まさに、目にとっての「天然のサングラス」と言えるでしょう。

加齢黄斑変性症のリスク軽減に役立つ可能性:

- 加齢黄斑変性症は、加齢に伴い黄斑の機能が低下し、視力低下を引き起こす病気です。

- 研究によると、黄斑に十分な量のルテインが存在することで、酸化ストレスから黄斑を守り、加齢黄斑変性症の発症や進行を遅らせる可能性があることが示唆されています。

- ルテインを積極的に摂取することで、黄斑の健康を維持し、将来的な視力低下のリスクを減らすことが期待されています。

白内障のリスク軽減に役立つ可能性:

- 白内障は、目のレンズの役割をする水晶体が濁ってしまう病気です。酸化ストレスは白内障の進行にも関与すると考えられています。

- ルテインは水晶体にも存在し、その抗酸化作用によって水晶体の酸化を防ぎ、白内障の発症リスクを低下させる可能性が研究で示唆されています。

カシス

強力な抗酸化作用:

- アントシアニンは、非常に強力な抗酸化作用を持っています。私たちの目は、紫外線やブルーライト、加齢などによって活性酸素が発生しやすく、この活性酸素が目の細胞を傷つけ、様々な目の病気の原因となることがあります。 カシスに含まれるアントシアニンは、この活性酸素を除去し、目の細胞を酸化ストレスから守る働きが期待できます。

眼精疲労の軽減:

- 長時間パソコンやスマートフォンを使用したり、細かい作業を続けたりすると、目のピント調節を行う筋肉(毛様体筋)が疲労し、眼精疲労を引き起こします。

- カシスのアントシアニンは、目の周りの血流を改善する効果が報告されています。血流が良くなることで、疲労した毛様体筋に酸素や栄養が供給されやすくなり、眼精疲労の軽減に繋がると考えられています。

- また、アントシアニンは、目の筋肉のコリをほぐす効果も期待されています。

ピント調節機能のサポート:

- カシスに含まれる特定のアントシアニンは、目のピント調節機能を改善する効果が研究で示唆されています。これは、毛様体筋の働きを助けることによると考えられています。

暗所視力の改善:

- 目の網膜にあるロドプシンという色素は、暗い場所で物を見るために重要な役割を果たしています。加齢や目の酷使によってロドプシンの再合成が遅れると、暗い場所での見えにくさ(夜盲症)を感じることがあります。

- カシスのアントシアニンは、ロドプシンの再合成を促進する働きがあると考えられており、暗所視力の改善に役立つ可能性があります。

緑内障の進行抑制の可能性:

- 緑内障は、眼圧の上昇などにより視神経が損傷し、視野が狭くなる病気です。

- 一部の研究では、カシスのアントシアニンに眼圧の上昇を抑える働きがある可能性が示唆されており、緑内障の進行を抑制する効果が期待されています。

カシスのアントシアニンの特徴

- カシスに含まれるアントシアニンは、他のベリー類に含まれるアントシアニンとは種類や量が異なります。特に、デルフィニジンやシアニジンといった種類のアントシアニンが豊富に含まれており、これらがカシス特有の健康効果をもたらすと考えられています。

ビルベリー

非常に高い抗酸化作用:

- ビルベリーは、数あるベリー類の中でも特にアントシアニンの含有量が多く、その抗酸化力は非常に強力です。これにより、紫外線やブルーライト、加齢などによって発生する活性酸素から目の細胞を強力に保護し、酸化ストレスによるダメージを軽減する効果が期待できます。

ロドプシンの再合成を促進し、視機能の維持を助ける:

- 目の網膜にあるロドプシンというタンパク質は、暗い場所で物を見るために不可欠な役割を果たします。光によって分解されたロドプシンが再合成されることで、私たちは再び暗闇の中で見ることができるようになります。

- ビルベリーに含まれるアントシアニンは、このロドプシンの再合成を助ける働きがあると考えられています。これにより、暗所での視力(夜間視力)の維持や、目の疲労感の軽減に役立つ可能性があります。

眼精疲労の軽減とピント調節機能のサポート:

- 長時間のVDT作業や近距離作業は、目の筋肉を疲労させ、眼精疲労やピント調節機能の低下を引き起こすことがあります。

- ビルベリーのアントシアニンは、目の周りの血流を改善し、疲労した筋肉への酸素供給を促すことで、眼精疲労の軽減に繋がると考えられています。また、ピント調節に関わる筋肉の働きをサポートする可能性も示唆されています。

白内障や緑内障のリスク軽減の可能性:

- 研究によっては、ビルベリーに含まれるアントシアニンの抗酸化作用や血管保護作用が、白内障や緑内障といった加齢に伴う目の病気の発症リスクを低下させる可能性が示唆されています。特に、緑内障においては、視神経の保護作用が期待されています。

糖尿病性網膜症の予防への期待:

- 糖尿病性網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、網膜の血管が損傷する病気です。ビルベリーのアントシアニンには、毛細血管を保護・強化する働きがあるため、糖尿病性網膜症の予防に役立つ可能性が研究で示唆されています。

ビルベリーとブルーベリーの違い

- 一般的に「目に良い」というイメージのあるブルーベリーですが、ビルベリーは野生種であり、栽培種のブルーベリーに比べてアントシアニンの含有量が数倍も多いとされています。そのため、目の健康に対する効果もより高いと考えられています。アントシアニンの含有量が非常に多く、ヨーロッパでは医薬品としても扱われています。

コンドロイチン

目の保水性を保つ:

- コンドロイチンは、水分を保持する能力が高い物質です。目の角膜や硝子体にも存在し、これらの組織の水分量を適切に保つことで、目の透明性や潤いを維持するのに役立つと考えられています。特に、ドライアイの症状緩和に繋がる可能性が指摘されています。

目の組織の弾力性を維持する:

- コンドロイチンは、目の組織の構造を支え、柔軟性を保つ役割を担っています。これにより、外部からの衝撃に対する目の保護や、目のスムーズな動きをサポートする可能性があります。

炎症を抑える可能性:

- 一部の研究では、コンドロイチンに炎症を抑える作用があることが示唆されています。目の炎症は、様々な目の病気の原因となる可能性があるため、コンドロイチンが炎症を抑制することで、間接的に目の健康維持に貢献する可能性があります。

角膜の修復を助ける可能性:

- 角膜は、目の表面を覆う透明な膜で、外部からの刺激や乾燥から目を守る役割があります。コンドロイチンは、角膜の細胞の増殖を促進し、傷ついた角膜の修復を助ける可能性が研究で示唆されています。コンタクトレンズの装用による角膜の微細な傷や、ドライアイによる角膜の乾燥を防ぐ効果が期待されています。

網膜の保護作用の可能性:

- いくつかの研究では、コンドロイチンが網膜の神経細胞を保護する作用を持つ可能性が示唆されています。これにより、加齢に伴う網膜の機能低下や、特定の目の病気による網膜へのダメージを軽減する効果が期待されています。

注意点

- コンドロイチンは、関節の健康維持に関する研究が多く、目に対する直接的な効果についてはまだ研究段階である部分が多いです。

DHA

網膜の主要な構成成分である:

- 目の奥にある網膜は、光を受け取り、それを脳に伝える非常に重要な組織です。この網膜の脂肪酸の約40~60%はDHAで構成されています。DHAは、網膜細胞膜を柔軟に保ち、光刺激を効率よく伝える働きを助け、視機能の維持に不可欠です。

視神経の機能をサポートする:

- 視神経は、網膜で受け取った情報を脳に伝える神経です。DHAは視神経にも多く存在し、神経細胞の健康を維持し、情報伝達をスムーズにする働きがあると考えられています。

ドライアイの改善効果が期待できる:

- 近年の研究では、DHAを含むオメガ3脂肪酸が、涙の質の改善や目の炎症を抑えることで、ドライアイの症状を軽減する可能性が示唆されています。

加齢黄斑変性症のリスク軽減の可能性:

- いくつかの研究で、DHAを含むオメガ3脂肪酸の摂取が、加齢黄斑変性症の発症リスクを低下させる可能性が示唆されています。これは、DHAの抗酸化作用や抗炎症作用が関与していると考えられています。

EPA

血流改善効果:

- EPAは、血液をサラサラにする効果があり、目の周りの毛細血管の血流を促進する可能性があります。これにより、目に十分な酸素や栄養が行き渡りやすくなり、目の健康維持に役立ちます。

抗炎症作用:

- EPAには炎症を抑える作用があり、目の炎症性疾患の予防や症状緩和に役立つ可能性があります。

間接的な目の健康サポート:

- EPAの血流改善効果は、視神経への栄養供給を助け、DHAの働きをサポートする意味でも重要です。

アスタキサンチン

アスタキサンチンは、サケ、エビ、カニ、イクラなどの海洋生物に多く含まれる、赤色の天然色素(カロテノイドの一種)です。非常に強力な抗酸化作用を持つことで知られており、目の健康維持にも様々な良い影響を与えると考えられています。

強力な抗酸化作用で目を酸化ストレスから守る:

- アスタキサンチンの最大の特長は、その非常に強力な抗酸化力です。その抗酸化力は、ビタミンEの約1000倍、β-カロテンの約40倍とも言われています。

- 私たちの目は、紫外線やブルーライト、加齢などによって常に酸化ストレスにさらされています。この酸化ストレスは、目の細胞を傷つけ、様々な目の病気の原因となる可能性があります。

- アスタキサンチンは、この強力な抗酸化作用によって、目の細胞を活性酸素から守り、酸化ストレスによるダメージを軽減する効果が期待できます。

血液網膜関門を通過し、網膜に直接作用する:

- 目の網膜には、「血液網膜関門」という関所のような仕組みがあり、血液中の様々な物質が網膜に移行するのを厳しく制限しています。

- アスタキサンチンは、この血液網膜関門を通過できる数少ない抗酸化物質の一つです。そのため、網膜の細胞に直接働きかけ、抗酸化作用を発揮し、網膜の健康をサポートする効果が期待できます。

眼精疲労の軽減:

- 近年の研究では、アスタキサンチンが目のピント調節機能を改善し、眼精疲労を軽減する効果が報告されています。

- 長時間パソコンやスマートフォンを使用する現代人にとって、眼精疲労は深刻な問題です。アスタキサンチンは、目の筋肉の疲労を和らげ、目の奥の痛みやかすみといった症状の改善に役立つ可能性があります。

ドライアイの改善:

- 一部の研究では、アスタキサンチンが目の炎症を抑え、涙の質の改善に役立つ可能性が示唆されており、ドライアイの症状緩和に繋がる可能性があります。

加齢黄斑変性症のリスク軽減の可能性:

- アスタキサンチンの強力な抗酸化作用は、加齢黄斑変性症の原因の一つとされる酸化ストレスから網膜を守る働きが期待されており、発症リスクの低減に役立つ可能性が研究されています。

紫外線によるダメージから目を守る:

- 目は常に紫外線にさらされており、紫外線は目の表面や内部で活性酸素を発生させます。アスタキサンチンは、紫外線によって発生する活性酸素を消去する働きが報告されており、紫外線による目のダメージを軽減する効果が期待できます。

β-カロテン

ビタミンAとしての働き:

- 視覚機能の維持: ビタミンAは、目の網膜にあるロドプシンという光を感じる色素の主成分です。ロドプシンは、暗い場所で物を見るために非常に重要であり、ビタミンAが不足すると、暗所での視力低下(夜盲症)を引き起こす可能性があります。β-カロテンを摂取することで、体内で必要な量のビタミンAが供給され、正常な視覚機能を維持するのに役立ちます。

- 目の粘膜の健康維持: ビタミンAは、目の表面を覆う粘膜を正常に保つ働きがあります。健康な粘膜は、乾燥や細菌、異物などから目を守るバリア機能を果たします。β-カロテンからのビタミンA供給は、この粘膜の健康維持にも貢献します。

強力な抗酸化作用:

- β-カロテンは、体内でビタミンAに変換されるだけでなく、それ自体が強力な抗酸化物質としても働きます。

- 私たちの目は、紫外線やブルーライト、加齢などによって活性酸素が発生しやすく、この活性酸素が目の細胞を酸化させ、ダメージを与える可能性があります。

- β-カロテンは、この活性酸素を除去し、目の細胞を酸化ストレスから守る働きが期待できます。これにより、加齢に伴う目の病気(例えば、加齢黄斑変性症や白内障など)のリスク軽減に繋がる可能性が示唆されています。

積極的に摂りたいルテイン!その効果と摂取方法

特に重要な栄養素であるルテイン。推奨摂取量は1日6〜10mgとされていますが、目の病気やトラブルの積極的な改善には、1日20mg以上の摂取が望ましいと言われています。

しかし、食事だけで十分な量のルテインを摂取するのはなかなか大変です。例えば、推奨摂取量の下限である6mgを野菜で摂ろうとすると、なんと人参なら10本以上!

ルテインは体内で生成することができず、加齢とともに減少していくため、積極的に補給することが大切です。

手軽にルテインを摂取するなら「ハイパワールテイン25」

そこでおすすめなのが、「ハイパワールテイン25」です。1粒にルテインが25mgも配合されており、手軽に十分な量のルテインを摂取することができます。

この製品に使用されているルテインは、「FloraGLO®ルテイン」という天然素材由来のもの。マリーゴールドの花から特殊な製法で抽出・生成・結晶化されており、人間の体に存在するルテインと同一の成分です。

「FloraGLO®ルテイン」は、厳しい安全性試験をクリアし、米国FDA(食品医薬品局)からも安全性が認められています。多くの眼科医も推奨しており、継続的な摂取により、白内障や加齢黄斑変性症などの予防効果が期待されています。

ルテインってどんなもの?

改めて、ルテインについて詳しく見ていきましょう。

ルテインは、ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれるカロテノイドの一種で、強い抗酸化作用を持っています。特に目の水晶体と黄斑部には、ルテインとゼアキサンチンという2種類のカロテノイドしか存在せず、これらの部位が正常に機能するために非常に重要な役割を果たしています。

ルテインが不足すると、水晶体の機能低下(白内障)や黄斑部の機能低下(加齢黄斑変性症)といった目の病気を引き起こしやすくなることがわかっています。

マリーゴールドには、ケールやほうれん草の10倍ものルテインが含まれており、効率的なルテイン摂取源として注目されています。

近年の研究では、水晶体や黄斑部のルテイン量が少ないと、白内障や加齢黄斑変性症のリスクが高まることも明らかになっています。

ルテイン不足は様々な目のトラブルにつながる

ルテインが不足すると、以下のような様々な目のトラブルを引き起こす可能性があります。

- 白内障

- 緑内障

- 老眼

- 飛蚊症

- 黄斑変性症

- 網膜剥離

- ドライアイ

- 目の疲れ

高品質なルテイン「FloraGLO®ルテイン」

「ハイパワールテイン25」に配合されている「FloraGLO®ルテイン」は、1961年に設立された米国ケミンインダストリー社(2005年にケミン・ヘルス社に社名変更)が、1994年にマリーゴールドから特許製法によって作り出すことに成功した高品質なルテインです。

厳しい安全性試験をクリアし、2001年には米国FDA(Food and Drug Administration:米国食品医薬品局)によってGRAS(Generally Recognized as Safe:一般に安全と認められるもの)食品として認定されています。これは、数々の安全性試験データをFDAの専門機関に提出し、認められたものです。

FDAは、JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)とともに、ケミン社のFloraGLO®ルテインの安全性を認めています。

多くの眼科医も、1日6〜20mgのルテイン摂取を推奨しており、継続的な摂取が白内障や加齢黄斑変性症などの予防につながることがわかっています。

さらにはFloraGLO®ルテインに加え目の健康をサポートする以下の成分を配合しています。

コンドロイチン、DHA (ドコサヘキサエン酸)、ブルーベリーエキス、カシスエキス、アスタキサンチンの成分が目の健康のサポートをしてくれます。

飲みやすいソフトカプセルタイプになっています。

目の健康のために、今すぐできること

今回のブログでは、目のトラブルの原因と対策について解説しました。目の健康は、私たちの生活の質に大きく影響します。

- 目を使いすぎないように意識する

- 紫外線対策をしっかり行う

- バランスの取れた食事を心がける

- 適度な休息と睡眠をとる

- 目の健康に役立つ栄養素を積極的に摂取する

これらのことに加えて、目の不調を感じたら、自己判断せずに眼科医に相談することが大切です。

そして、手軽に目の健康をサポートする「ハイパワールテイン25」も、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

いつまでも健康な瞳で、クリアな毎日を過ごしましょう!

※このブログ記事は、一般的な情報提供を目的としており、医学的なアドバイスや診断を提供するものではありません。目の健康に関するご心配な点や具体的な症状については、必ず専門の医療機関にご相談ください。また、サプリメントの効果には個人差があります。

ハイパワールテインのお問い合わせは下記の方法でこきあ相談薬店までご連絡ください。ご予約は公式ラインからご連絡いただきますと確実です。

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

下記のブログは最近よく言われているアイフレイル、アイケアについて書いたブログです。こちらもよろしければご覧ください。

このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿

住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15

電話番号:06-7897-7116

FAX番号:06-7897-7116

メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com

営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30

土→9:30~13:30

水・日・祝→お休み

ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀

お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。

お気軽にご連絡ください。

インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。

06-7897-7116

06-7897-7116